ウクライナから来日した避難民の愛犬について、農林水産省(農水省)の対応が一部で議論を呼んだ。論点は、狂犬病などの侵入を防ぐ検疫のシステムである。4月下旬には大手メディアも一斉に報道した。

狂犬病侵入防止の重要性

動物検疫は、動物の病気が侵入するのを防ぐ措置として各国で行われている。日本の場合、犬については狂犬病とレプトスピラ症(*1)が対象となっている。どちらも人間が犬から感染する可能性がある。特に狂犬病の場合、発症(*2)した場合の死亡率がほぼ100%で、侵入させないための検疫は重要だ。

「隔離の免除」という報道

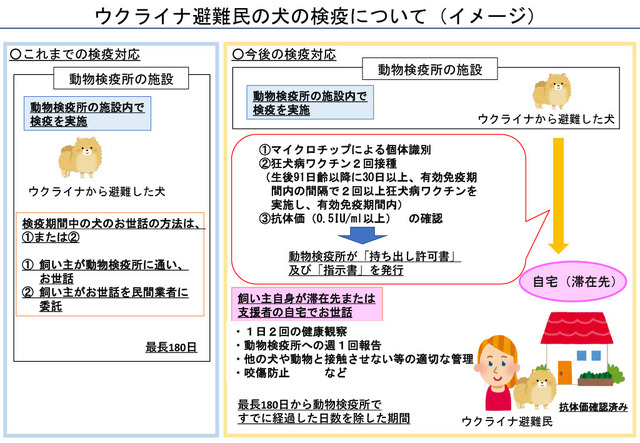

外国から動物を持ち込むには、検疫規則で定められた条件を満たす必要がある。今回ウクライナから来た犬の場合は、動物検疫所で最長180日間過ごすことが求められた。ところが、施設での隔離を免除し、飼い主が滞在先に連れて行くことを国が認めたと全国紙や通信社などが報じた。

4月18日付の産経新聞は、農水省が「狂犬病予防法に基づく防疫体制を一部見直し、特例措置を適用すると発表した」としている。翌日の農業協同組合新聞には、「同省によると、検疫所の施設で過ごしている犬のうち数頭は17日に血液を採取して抗体量を調べており、問題なければ早ければ21日に家族の元に帰れるという」とある。

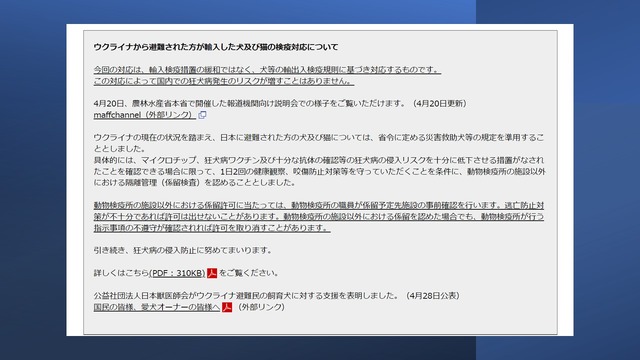

これに対しSNSなどで、“狂犬病のリスクを増す特例を認めるべきでない”という意見が高まった。農水省は「ウクライナ避難民の犬の輸入に係る対応について」と題した声明を4月20日に発表。熊谷法夫 大臣官房審議官による報道機関向け説明会も行われた。

4月20日、熊谷法夫 大臣官房審議官による報道機関向け説明会が行われた(農林水産省YouTube「maffchannel」より)

4月20日、熊谷法夫 大臣官房審議官による報道機関向け説明会が行われた(農林水産省YouTube「maffchannel」より)農水省「緩和ではない」

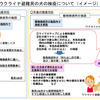

説明会では、この判断は特例による検疫の緩和ではなく、また狂犬病発生のリスクが増えることはない、という2点が強調された。農水省は、今回の措置が「犬等の輸出入検疫規則」という農水省令(≒法律)に基づいたものとしている。同規則の第4条第5項(*3)では、災害救助活動を行うため、または “その他の特別な事情がある” と認められた場合、犬を動物検疫所の外に出すことができる。ウクライナの事情を鑑み、災害救助犬と同様の扱いとしたと説明された。

「狂犬病発生のリスクは増えない」

必要な対策も講じることが条件で、狂犬病発生のリスクは増えないとしている。マイクロチップ装着、狂犬病ワクチン接種(2回以上)、抗体検査(基準以上の抗体価)の3点を確認するまでは、動物検疫所の外での係留を許可しない。動物検疫所外での係留時にも、1日2回の健康観察、動物検疫所への報告、他の犬や動物との接触防止、咬(か)みつき事故防止の管理義務が飼い主に課せられる。

「ウクライナ避難民の犬の検疫について」

「ウクライナ避難民の犬の検疫について」現在の状況と慎重さが加わった農水省の表現

その後1ヶ月以上が経過した。農水省(動物検疫所)に確認したところ、すべての犬が動物検疫所内に係留されている(6月2日現在)。一部は抗体検査まで終了しているが、飼育環境など管理面の確認が終わっていないとのことだ。今回の対応は検疫制度の緩和ではないと担当者も言う。

「場所が動物検疫所の中か、それ以外かの違いはありますが、最長180日という係留期間が短くなるわけではありません。(場所が)個人宅であっても、例えば鍵のある部屋にケージを置き2重構造を設けるなど、犬が逃走しない管理が確実にできなければ(動物検疫所外での係留は)認められません」

以前は条件がシンプルに書かれていただけの同省のウェブサイトにも、踏み込んだ説明が追記されている。

対応に関する当初の説明

対応に関する当初の説明「動物検疫所の施設以外における係留許可に当たっては、動物検疫所の職員が係留予定先施設の事前確認を行います。逃亡防止対策が不十分であれば許可は出せないことがあります。動物検疫所の施設以外における係留を認めた場合でも、動物検疫所が行う指示事項の不遵守が確認されれば許可を取り消すことがあります」

現在は動物検疫所外での係留に関する義務が追記(中段下線部)

現在は動物検疫所外での係留に関する義務が追記(中段下線部)論点である180日の根拠

いずれにしても、180日の隔離が鍵となる。狂犬病の場合、ウイルス感染から発症までの潜伏期間は、咬まれた場所などによって大きく異なる。イギリス政府(*4)は、「潜伏期間は非常に幅があるが、犬と猫では2~12週間と考えられている」とする。犬の輸入時の隔離係留期間が同国では3か月なのは、この12週間に基づいたものと考えられる。

動物検疫所に確認したところ、日本の係留が180日に及ぶのはOIE(国際獣疫事務局)の考えに基づいている。「陸生動物衛生規約」(*5)では、狂犬病の潜伏期間を6か月としている。イギリスよりも長期になるが、“念には念を入れる” 姿勢は評価できる。

曝露後ワクチン接種

一方で疑問も残る。農水省は、犬が「予防注射により免疫を獲得する以前に狂犬病に感染していないことを確認するため、潜伏期間に相当する180日間を待機期間」としている。だが、狂犬病は潜伏期間中のワクチン接種で発症を防ぐことができる。

人間が狂犬病の(疑いのある)動物に咬まれた場合、一定のプロトコルに基づいてワクチンを複数回接種するPEP(曝露後予防)が行われる。厚生労働省のウェブサイトにも、「感染動物に咬まれるなど感染した疑いがある場合には、その直後から連続したワクチンを接種(暴露後ワクチン接種)をすることで発症を抑えることができます」(原文ママ)とある。

“石橋を叩く”方針と人道的対応

これが犬など他の動物にも当てはまるとすれば、180日は長過ぎると言える。動物検疫所としては、「リスクがゼロとは言えず、狂犬病の “清浄国” (*6)であることを守るため “石橋を叩く” 厳格な対応をしている」とのことだ。

農林水産大臣が指定する狂犬病の清浄国・地域

農林水産大臣が指定する狂犬病の清浄国・地域ウクライナのケースは、こうした狂犬病予防の考え方を基にしながら、人道的な観点から可能な対応をしているというのが農水省の姿勢だろう。4月28日には、日本獣医師会も動物検疫所外での管理をサポートすることを表明した。他に例外は認められず、検疫をなし崩し的に緩和しない姿勢もうかがえる。「緊急帰国の場合であっても係留期間短縮に関する特別措置はありません」とある。

“(現実的に)狂犬病のリスクは増えない” と判断する農水省と、 “リスクは常に限りなくゼロでなければならない” と主張する慎重派、双方の主張は平行線をたどる。SNSではリスクの存在を強調する情報発信が続いている。なお、動物検疫所外での係留開始時期については回答がなかったが、いずれにしても現在確認中の飼育環境等の条件が満たされてからとなる。

国内の狂犬病対策がはらむリスク

本件は例外的な事例と言えるが、狂犬病には外からの侵入を防ぐ検疫よりも国内の予防体制に課題がある。それに対しては、わずかなリスクも許容すべきでないとする慎重派からも、改善を求める意見が聞かれない。

動物にはワクチンに反応しない体質の「ノンレスポンダー」が存在する。事実、アメリカでは狂犬病を予防していたペットの犬が、野生動物から感染した例が報告されている。また日本では、「森林型」と呼ばれる野生動物由来の感染対策は行われない。OIEからは、「犬用のワクチン接種ばかりを強調しても、接種率は不十分な水準にとどまり、また、免疫付与効果も100%でない以上、野生動物狂犬病の発生リスクは否定できない」と指摘があった(*7)。

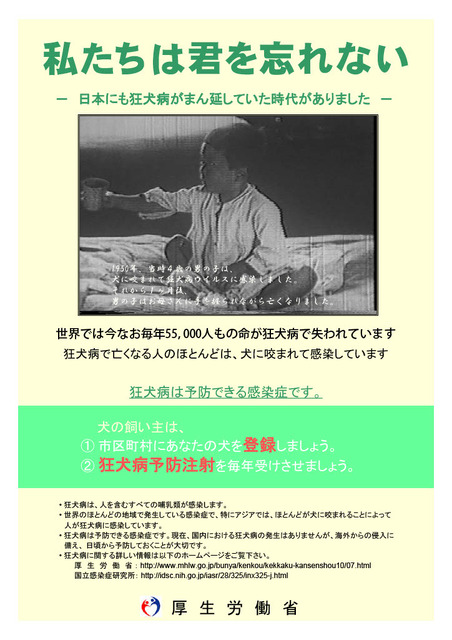

法律の功績と現状

動物検疫は家畜伝染病予防法や感染症法など複数の法律に基づくが、犬の場合は狂犬病の侵入防止が主目的であり狂犬病予防法が大きな役割を果たしている。同法が1950年に施行され、国内における人間の感染は1956年の1例以降発生していない。国立感染症研究所によると、1949年には80名近くが狂犬病で死亡しており、施行後7年でこの病気の撲滅に成功した同法の功績は大きい。

1950年代に大きな役割を果たした狂犬病予防法

1950年代に大きな役割を果たした狂犬病予防法だが、基本的に70年以上前につくられた法律には、科学的知見や社会状況の変化に応じた改正の必要もあるのではないだろうか。

社会環境の変化

戦後とは違い、現在の都市部では野犬よりも猫の方が遥かに多いだろう。地域によっては、アライグマなどが野生化して繁殖したり、野生動物との接触機会が増えたりしている。主な感染源だとして、犬に限定したワクチン接種の正当性を主張する声があるが、狂犬病に関する詳細なデータはWHO(世界保健機構)も所持していない。タンザニアなどアフリカやインドなど南アジアのまん延地域を中心とした推計統計から、結論を導き出すことは無理がある。また、「だから犬だけで大丈夫」というのは論理の飛躍だろう。

原産地のアメリカでは狂犬病の一因ともなっている(写真はイメージ)

原産地のアメリカでは狂犬病の一因ともなっている(写真はイメージ)エビデンスに基づいた安全で効果的な対策

動物検疫における唯一の指標となっている抗体検査では、ノンレスポンダーの発見も可能だ。そうした体質の場合、何度ワクチンを接種しても効果がない。日常的な行動に注意を払うなど、犬と人間を確実に守るには注射以外の対策が求められる。また、安全性は高い狂犬病ワクチンだが、麻布大学らの研究によれば毎年平均26頭を超える犬が重篤な副反応に苦しみ、約10頭は命を落としている(*8)。抗体価に応じたワクチン接種の要否判断は、狂犬病予防対策を今より確実なものとしながら、犬たちの命と飼い主の福祉を守るためにも有効な手段だと言える(*9)。

野生動物との接触機会や野生化したペットの増加、野犬の減少といった社会的変化や、抗体検査の確立という科学の進歩に基づいた効果的かつ安全な対策の議論が必要ではないだろうか。ウクライナから来た犬たちだけでなく、国内の狂犬病予防策にも人道的かつ科学的な目を向けたい。

狂犬病の場合、抗体価と免疫防御能に相関関係が確認されていないとする主張がある。アメリカ獣医師会はその立場をとっている。しかしながら、抗体価は動物の検疫だけでなく、世界中で人間用のワクチン開発・認証やPEPにおける治療判断などに使用されている。日本の犬用狂犬病ワクチンメーカーも抗体価に基づいた予防法の提言を行っている。(REANIMAL「狂犬病ワクチンについて考える」で紹介)

*2:狂犬病ウイルスに感染した後、潜伏期間を経て発症する。発症前には治療が可能

*3:第4条5 「家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の犬等につき災害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、一時的に動物検疫所の敷地外に当該犬等を出させることができる。」

*4: “Rabies control strategy for Great Britain” (筆者訳:「イングランド、スコットランドおよびウェールズ向け狂犬病管理戦略」)

*5:"Terrestrial Animal Health Code"

*6:狂犬病ウイルスが存在しないと農水省が認める国・地域。現在、日本とアイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム

*7:「世界の野生動物狂犬病の現状と日本の対応策」(2013)小澤義博OIE名誉顧問

*8: “Anaphylaxis after rabies vaccination for dogs in Japan” (2021)阪口雅弘ら

![犬の胃腸トラブル、どんなものが多い? 病院での対応と家庭でできる健康管理[インタビュー] 画像](/imgs/p/eSFR9BgC8p8bbIJcvFChL5uZZ5c8lZSTkpGQ/30575.jpg)

![「獣医師の視点で調べやすさにこだわった」犬猫のオンライン医療事典[インタビュー]](/imgs/p/z4qwkiDmZkrj0snJy7poXZuYHpaSlZSTkpGQ/32160.png)

![犬の胃腸トラブル、どんなものが多い? 病院での対応と家庭でできる健康管理[インタビュー]](/imgs/p/z4qwkiDmZkrj0snJy7poXZuYHpaSlZSTkpGQ/30575.jpg)