狂犬病は、犬だけでなく人間を含めた多くの哺乳類が感染する。罹患動物に噛まれることでウイルスが唾液から体内に侵入し、発症すると発熱や食欲不振、恐水及び恐風症状、強い不安感などの症状が出る。その後は麻痺や精神錯乱などの神経症状に進行し、昏睡状態となって呼吸障害によりほぼ100%が死亡する非常に怖い病気である。潜伏期間は1~3カ月間程度とされ、人から人に感染することはない。

犬の場合は、潜伏期間が2週間~2カ月間程度。発症すると、まず性格の変化や行動の異常が見られ、興奮状態、光や音などの刺激に対して過敏に反応するようになる。その後、全身に麻痺症状が現れ、昏睡状態に陥り死に至る。

「狂犬病予防法」により国内では撲滅

過去には日本でも流行し、1920年代には年間およそ3500人が亡くなった。農林水産省によれば、1923~1925年には犬も約9000頭が死亡している。

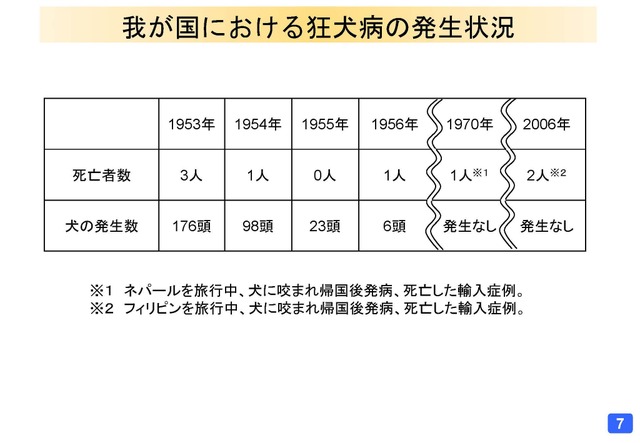

1950年に「狂犬病予防法」が施行され、飼い犬の登録や予防接種の徹底、野犬等の捕獲などを行ったことにより激減し、国内での人間の感染例は1956年の1人が最後となっている。同年に6頭の犬も犠牲になったほかは、翌1967年の猫1匹以降、日本では報告がなく狂犬病予防法は施行後7年でこの病気の撲滅に成功した。

発症も、1970年にネパールで、2006年にフィリピンで犬にかまれた日本人旅行者2名が帰国後に発症・死亡した合計3例以外はなかった。

今年6月、愛知県に住んでいた外国籍の30代男性が狂犬病で亡くなった。豊橋市の発表によれば、検出された狂犬病ウイルスはフィリピンで流行しているものと非常に似ており、来日前の昨年9月に現地で犬に噛まれたことが原因と見られている。日本における狂犬病の発症例は、2006年にフィリピンで犬に噛まれた旅行者2名が帰国後に発症・死亡して以来14年ぶりのことである。(関連記事)

飼い主の義務

国内由来は長年発生していないが、狂犬病予防法は今後の発生を防止するために維持されている。飼い主は犬が生後90日を経過した日から30日以内、つまり生後4か月になる前に、市区町村に登録することが義務付けられている。また、1年ごとに狂犬病の予防注射を受けさせることも飼い主の義務である。

役所で登録時に渡される鑑札や予防接種後に交付を受ける注射済票は、首輪などに取り付けて常に愛犬に装着させておく決まりになっている。法律上は、登録されていない犬や狂犬病の予防注射を受けていない犬、鑑札や注射済票を装着していない犬は捕獲の対象となり、飼い主には20万円以下の罰金が科せられる。

狂犬病予防接種の現状

厚生労働省の資料によれば、平成30年度(2018年)には全国で622万6615頭の犬が登録されている。その年の狂犬病注射済票は444万1826枚が発行されており、接種率は71.3%とされている。ウイルス学専門家の間では議論もあるようだが、WHO(世界保健機構)のガイドラインによれば一般的にワクチン接種率70%がウイルスのまん延を防止できる目安とされている。

全国的に見ると狂犬病の予防は順調と言えるが、都道府県では大きなばらつきがある。接種率が顕著に高いのは東北地区で、全国トップの山形県では90.8%に達する。そのほか、青森県と岩手県では87%を超え、最低でも秋田県の80%と全国平均を大きく上回っている。冬が厳しい地域の接種率が高い傾向がある様で、このほか長野県が89.8%、新潟県も88.5%となっている。

大都市圏を見ると、関東では埼玉県の70.1%から千葉県の72.3%、東京都の73.6%、神奈川県の75.9%とすべて70%を超えている。東海地区はさらに高水準で、愛知県が75.8%、静岡県が78.4%、岐阜県も76.5%となっている。

関西地区では奈良県と滋賀県が70%を超えている一方で、大都市のある自治体での接種率が低く、大阪府が61.2%、兵庫県が66.7%、兵庫県が66.7%にとどまっている。また九州最大の福岡市と北九州市を抱える福岡県が57.7%と低迷している。そのほか沖縄県と香川県も50%台にとどまっている。

予防接種の必要性

愛犬や飼い主はもちろんだが、地域コミュニティー全体を守るためにも感染症予防は重要である。狂犬病予防法の存在に関わらず、責任ある飼い主の行動としても定期的な予防接種を行いたい。

国内を起源とする感染は長く発生していないが、WHOの推計によるといまだに世界で年間5万人以上が狂犬病で亡くなっている。日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド以外では今でも発生しており、海外から船で上陸して検疫をくぐりぬける動物も存在するため、愛犬の感染を100%排除することはできない。

ワクチン接種の注意点

ただ、人間用も含めた他のワクチンと同様、予防接種には副反応(副作用)のリスクがある。農林水産省の関連団体が公表しているデータでは、獣医師などからの報告だけでも年間20件ほどの死亡例がある。400万頭以上が接種している状況では稀なケースと言えるが、死に至らないまでも一過性の副反応が起こる場合もある。予防注射を受ける際は愛犬の体調などに充分注意するとともに、接種後は安静に努め経過観察を行うのが安心である。

今後への提言

また、世界小動物獣医師会の「ワクチネーションガイドライングループ(VGG)」が発行しているガイドラインには、狂犬病ワクチンを含め「…その多くで最短のDOI(筆者注:免疫持続期間) が3年(場合によっては4年)で承認されている。(中略)しかし、同じ製剤の最短のDOI が今でも1年のままの国は少なくない。これは単に製造業者が製剤添付文書の推奨事項を変更していないか、または国の規制当局が変更を許可していないことによる」とある。

日本国内では狂犬病ワクチンも複数ありDOIもそれぞれに異なる可能性がある。したがって1年に1回と言う狂犬病予防法が「国の規制当局が変更を許可していないことによる」ものかどうかは今のところ不明で、今後の取材課題である。ただ、VGGは「ワクチン接種を繰り返すことによって、個々の動物に“より高度の”免疫を誘導することは絶対に不可能」としている。

もし世界標準であるDOI = 3年のワクチンを使用することが可能であれば、副反応のリスクを避けるために狂犬病予防法の一部修正も検討すべきではないだろうか。抗体検査結果で接種の要不要を判断できる仕組みの必要性も感じる。

いわゆる「混合ワクチン」の場合は法規制がないため、飼い主と獣医師の判断で接種するか否かの判断が可能(関連記事)だが、狂犬病ワクチンの場合は現在、抗体検査結果による接種免除は認められていない。

![「獣医師の視点で調べやすさにこだわった」犬猫のオンライン医療事典[インタビュー]](/imgs/p/z4qwkiDmZkrj0snJy7poXZuYHpaSlZSTkpGQ/32160.png)