この特集では、犬に対する狂犬病ワクチン接種について専門家の考え方や海外における状況をご紹介してきました。最終回の今回は、様々な検証を基に日本の狂犬病予防法に対する課題提起と、私たち飼い主が考えたいことについてまとめます。

ワクチン接種の「リスク・ベネフィット評価」の重要性

新型コロナウイルス用のワクチンに世界中が注目しているように、ワクチンが存在しているということは、それぞれが対応する病気の予防が重要なことを意味しています。ニーズがなければ、企業や国が膨大な資源を投入したワクチン開発は行わないのは明らかです。また、一般に流通しているワクチンは、副反応の発生をできるだけ抑えながら十分な効果を発揮するよう、「リスク・ベネフィット評価」を慎重に行った上で認可されています。筆者も必要と判断できるケースでは、自分自身や愛犬への予防接種を行います。

その一方で、人間用のものも含めてすべてのワクチンには必ず副反応のリスクがあります。症状は痒みや腫れ、食欲不振や倦怠感など比較的軽いものがほとんどで、その割合も非常に低いそうです。しかしながら、アナフィラキシー症状による死亡や治癒の難しい後遺症もわずかながら発生しており100%の安全は保障されません。したがって、必要な病気を必要なタイミングで予防しながらも、予防接種の頻度はできるだけ抑えるのが安全です。

狂犬病ワクチン:1年に1回が医学的に必須なのか、の検証

昨年、愛犬がいわゆる「混合ワクチン」接種後にアレルギーを発症し、筆者も「家族のこと」としてワクチンの副反応の怖さを実体験しました。混合ワクチン接種については、おすすめの考え方を昨年まとめましたので、ご参考になればと思います(参考記事)。今回のシリーズでは、犬にとってもう1つ重要な狂犬病ワクチンに限定して検証してきました。

ポイントは、機械的に行われている「1年に1回の接種」です。1回の注射で得られる免疫がどれくらい続くのか、それをどう判断するのかです。専門家の中には、血液中の抗体を調べる「抗体検査」では狂犬病から守られているかどうかを正確に判断できないとする意見がありました。アメリカの多くの地域でワクチン接種が法律で義務化されているのも、それが主な理由のようです

WHOも認める抗体検査の有効性

一方で、エビデンスを示して抗体検査の有効性と長期にわたる免疫の持続を主張する専門家もいることが分かりました。また、抗体検査の手法はWHO(世界保健機構)が認めたものが存在し、明確な基準値も定められています。日本を含む世界中で、人間に使用する狂犬病ワクチンの効果に関する評価やワクチン再接種の判断基準となっています。さらに、同じ抗体検査と基準値は輸出入においては犬を含む動物にも採用されています。

世界保健機構(WHO)も狂犬病ワクチン効果の評価に抗体検査を採用

世界保健機構(WHO)も狂犬病ワクチン効果の評価に抗体検査を採用

獣医学以外の介入?

狂犬病用としてアメリカとカナダで流通している3年間有効なワクチンと1年のものとの間にはラベル以外ほとんど違いがないという専門家のコメントも少なからず見つかりました。あくまで個人的なものではありますが、少なくとも北米における狂犬病ワクチンに関する法律には、純粋な獣医療以外の要素が関わっている印象を受けました。

狂犬病予防の大切さ

さて、日本の話、というよりも私たちの大切な家族である愛犬1頭1頭についてどう考えるかです。繰り返しになりますが、狂犬病は一旦発症すると決定的な治療法がなく、ほぼ100%死に至るとても怖い感染症です。この特集のvol.1でご紹介したように、海外からウイルスが入って来るリスクを完全に排除することはできません。ワクチン接種自体の大切さは否定の余地はありませんし、接種の免除や猶予については慎重な検討が必要なのは間違いありません。

狂犬病感染にかかわる環境の変化

しかしながら、日本は既に国内での感染が無い「清浄国」として認められています。狂犬病予防法の成立した1950年と比べれば、野犬に咬まれる事故は大幅に減ったでしょう。その一方で、野良猫の数は野犬よりもはるかに多く、人間との接触機会が増えています。また、地域によっては野生動物や野生化したアライグマなどの(元)ペットと出会うケースも増加しています。

狂犬病は犬や人間だけでなく、すべての哺乳類が感染すると言われている病気です。例えば、傷口を猫に舐められて感染するリスクは否定できません。野生動物からも感染します。アメリカでは、犬に加えて猫とフェレットにも定期的な狂犬病ワクチン接種を法律で義務化している地域もあります。

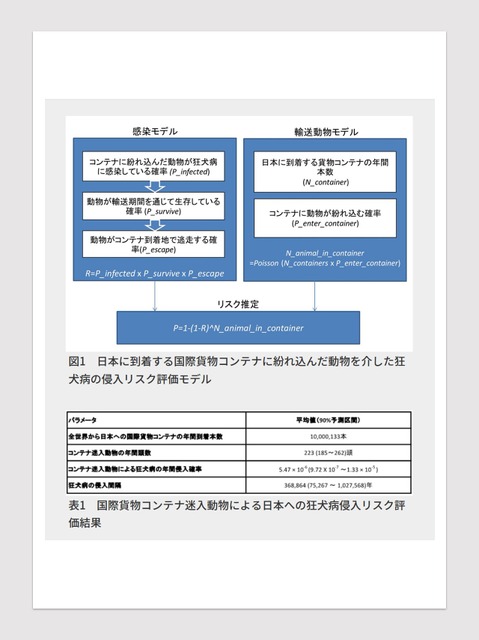

紛れ込んだ動物が狂犬病ウイルスを広めるリスクは36万年に1度

海外から狂犬病ウイルスを動物が持ち込むリスクについては、昨年11月に東京大学大学院農学生命科学研究科の杉浦勝明教授らによる研究結果が公表されています。「国際貨物コンテナ迷入動物により狂犬病が日本に持ち込まれるリスクは36万年に1度」という計算が成り立つそうです。論文は、この特集のvol.4でもご紹介したオランダの「サイエンスダイレクト(ScienceDirect)」にも英語で掲載されており、世界でも認められたものです。

70年前の法律を、より効果的で安全なものにする検討の必要性は?

日本の狂犬病予防法は、基本的に70年前に制定されたものです。犬に限定して1年に1度、機械的に行われているワクチン接種について再検討は必要ないのでしょうか? 時代と共に変化する社会環境や獣医療の知見に合わせた規制を設けることが、人間にとっても、より効果的で安全な予防につながるのではないでしょうか?

また、狂犬病予防法は人間の命を狂犬病から救うために作られています。しかしながら、ある程度は動物福祉の観点を織り込むべき時代にもなっているのではないのでしょうか。

医療行為としての慎重な判断が家族の命を守る

いずれにしても、現在の法律では愛犬への狂犬病ワクチン接種が飼い主の義務とされています。それは十分に尊重し法律を守らなくてはならないのは言うまでもありません。ただ、愛犬の体調が悪い時は、かかりつけの獣医さんとじっくり相談して注射のタイミングを決めたり、場合によっては「猶予証明書」を発行してもったりなどの対応が安心です。

狂犬病ワクチンもいわゆる「混合ワクチン」も、安全で副反応の生じる割合が非常に低いことに間違いないとは思います。しかしながら死に至るケースも確実に存在し、その中に、大切な家族である愛犬が「含まれない」保証はまったくありません。「毎年のこと」として単なる習慣でワクチン接種をするのではなく、医療行為として真摯に慎重に向き合ってくれる獣医さんを見極めるのが大切だと思います。「この子たち」の健康と命は、100%私たち飼い主の判断にかかっているのです。

![「獣医師の視点で調べやすさにこだわった」犬猫のオンライン医療事典[インタビュー]](/imgs/p/z4qwkiDmZkrj0snJy7poXZuYHpaSlZSTkpGQ/32160.png)